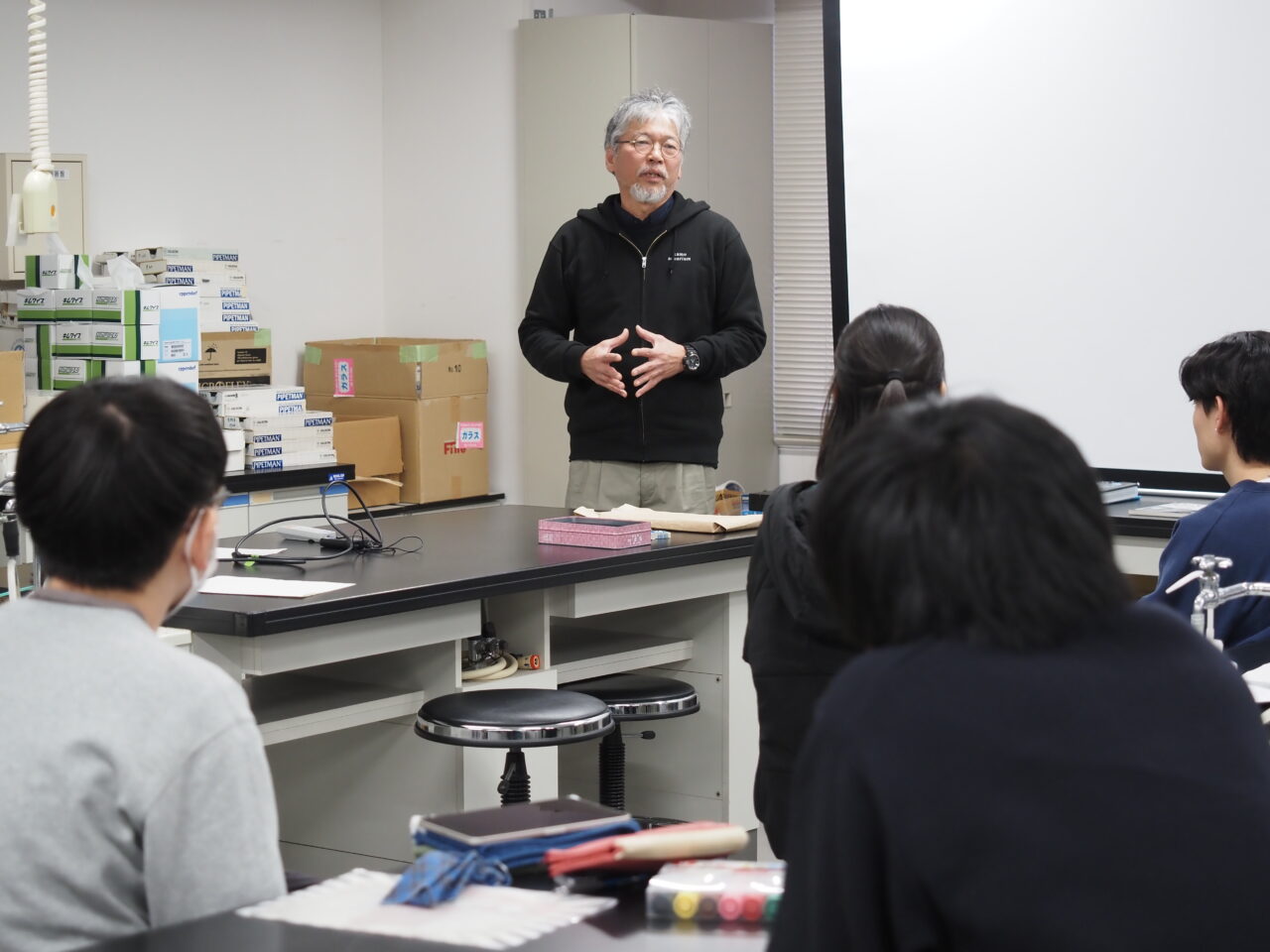

2024年2月1-2日の二日間、本学にて山形県加茂水族館の奥泉館長によるクラゲ講義が実施されました。

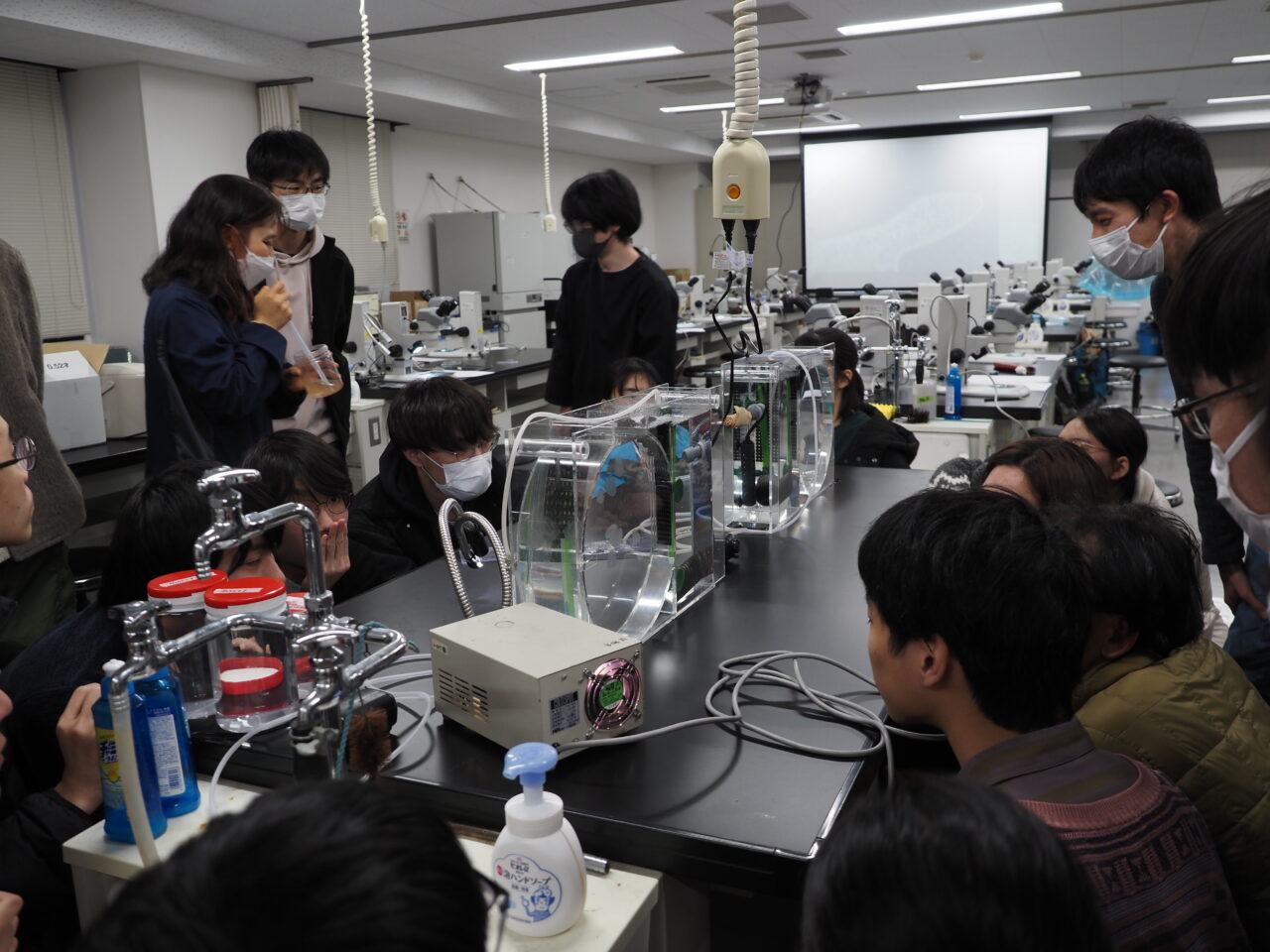

30名近くの学部生・院生が聴講し、講義は大盛況でした。内容は加茂水族館が崖っぷちから立ち上がったお話から、水族館の役割、そしてクラゲの生態はもちろん、水族館と研究者の共同研究に関する最新の話題まで多彩に取り上げて頂きました。

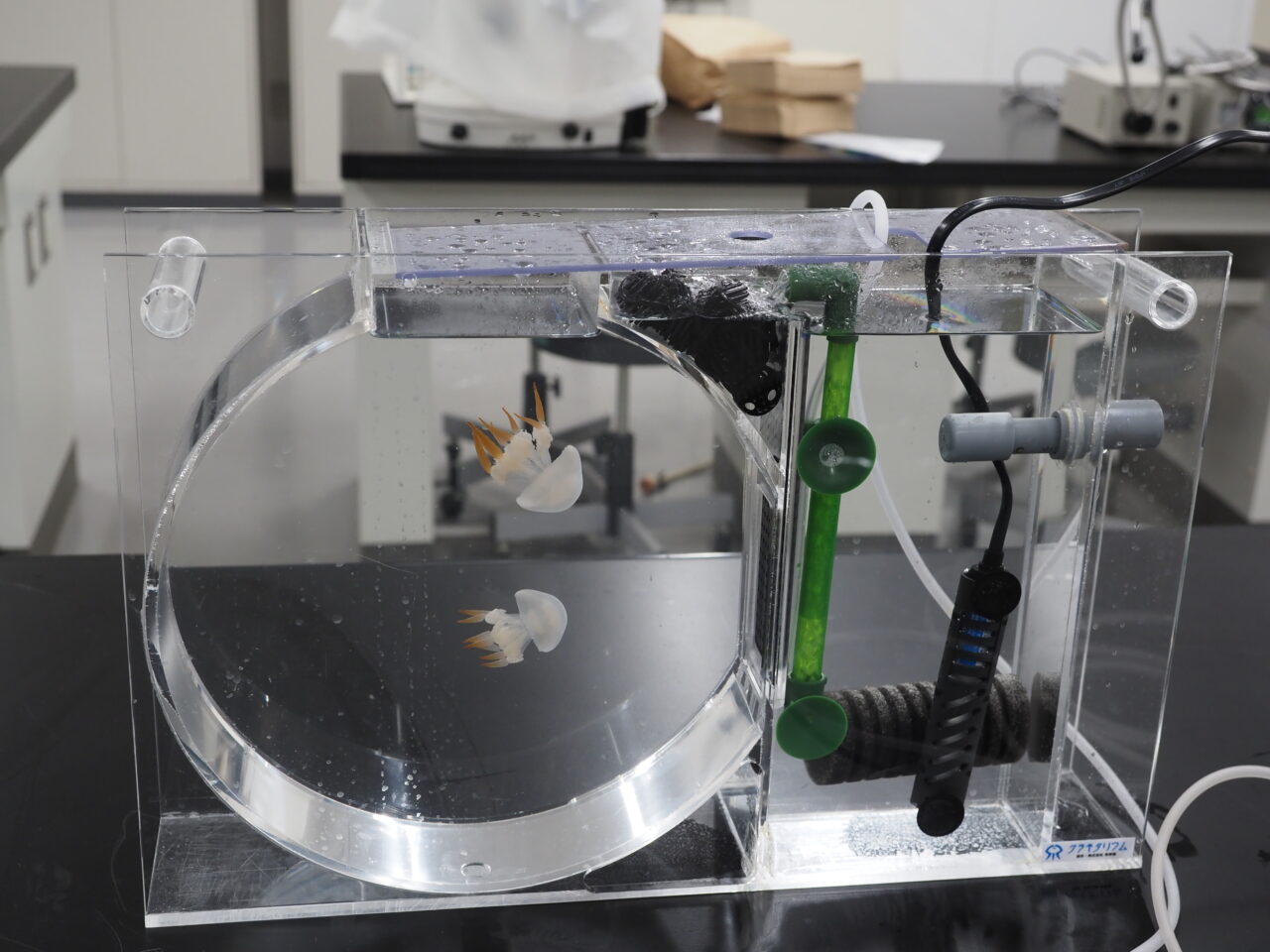

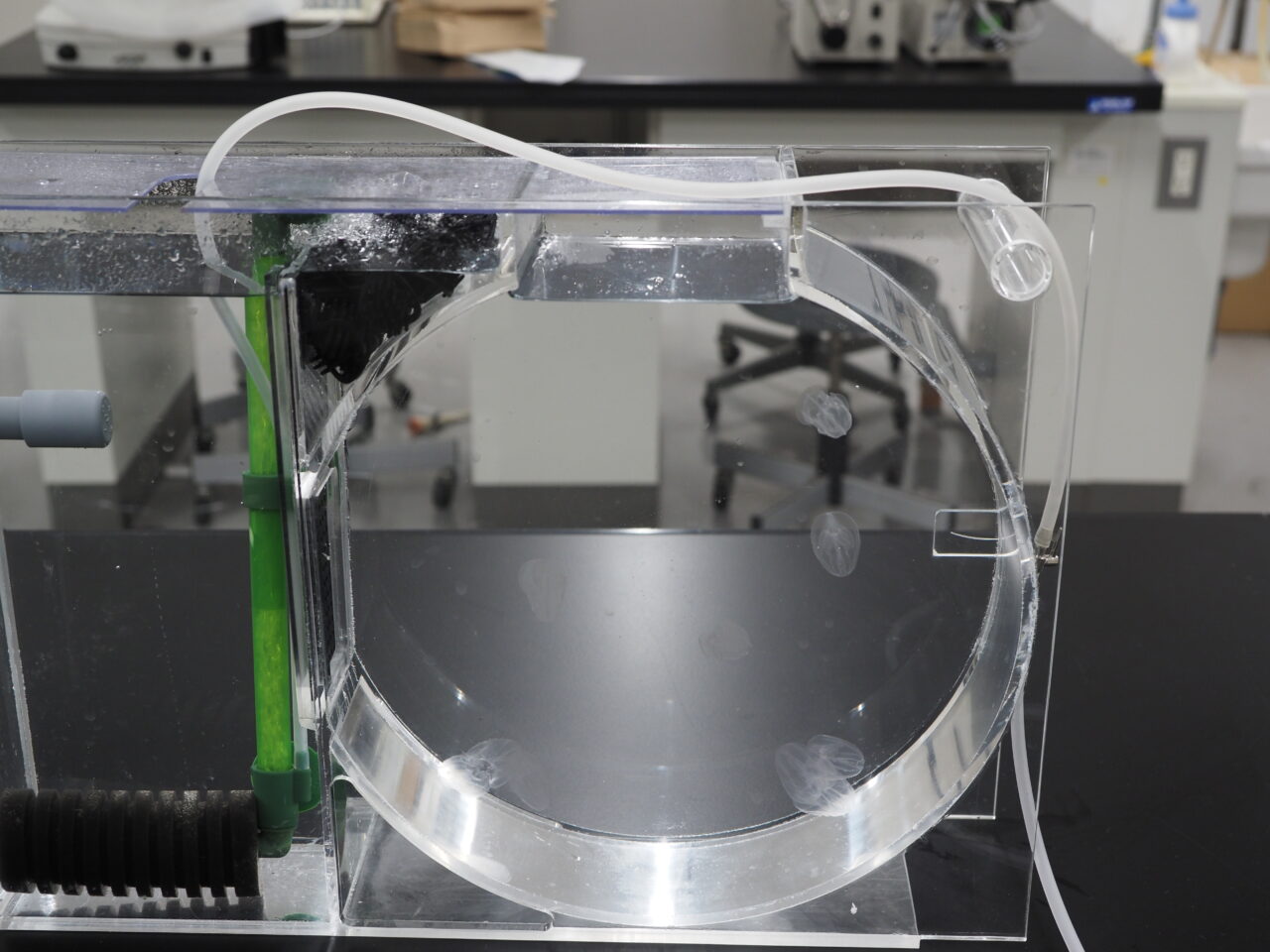

また、奥泉館長自身が開発された円形クラゲ用水槽を持参のうえ、アリアケビゼンクラゲ(刺胞動物)とカブトクラゲ(有櫛動物)を実習室で展示して頂きました。本学で生きたクラゲを見ることができるなんて、夢のようですね。

餌のブラインシュリンプを与えて、それぞれのクラゲが餌を食べる様子も観察できました。

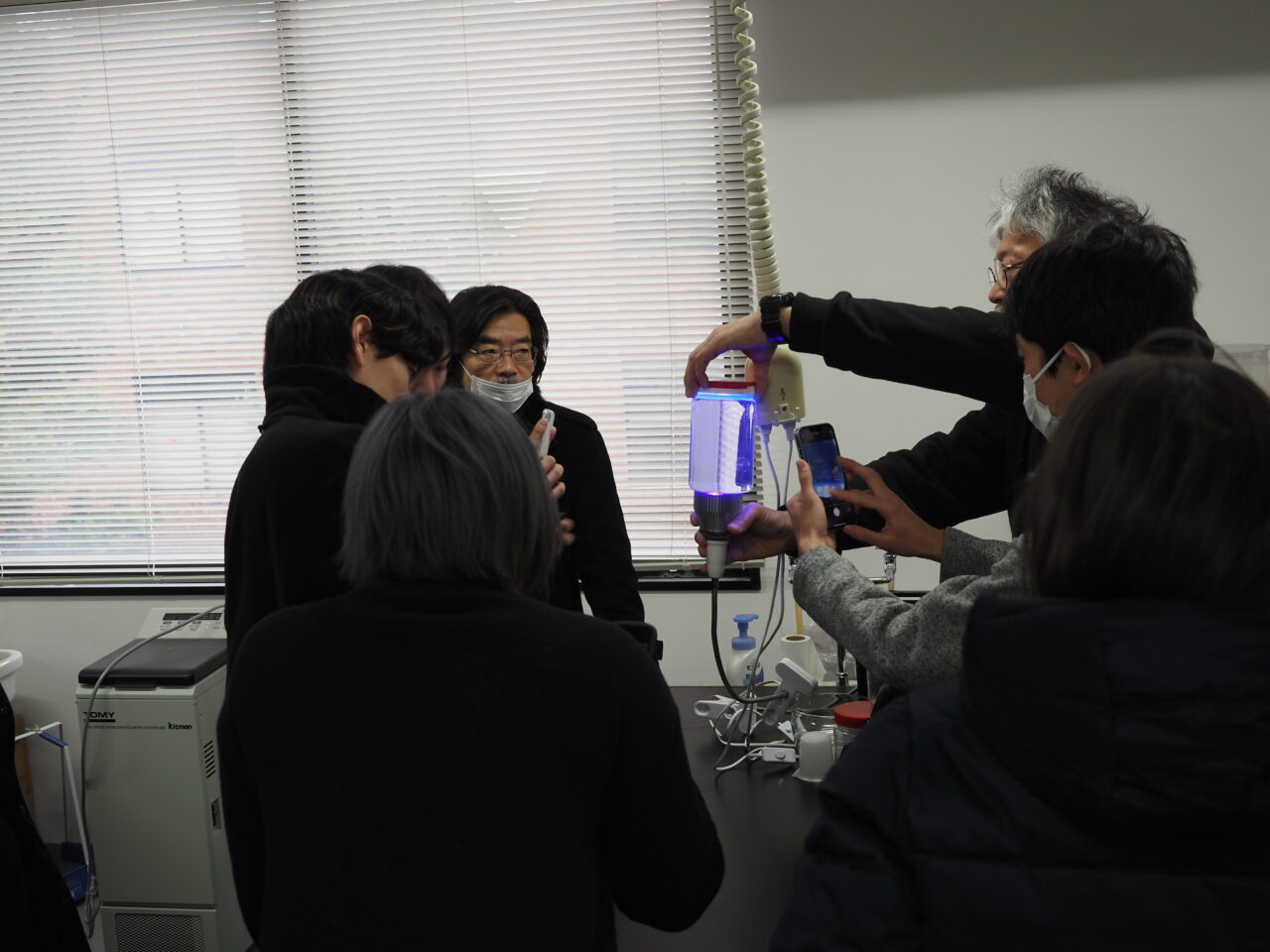

オワンクラゲの仲間をブラックライトで照らして、GFPの観察もさせて頂きました。理学系の学生さんの中には、将来このクラゲ由来のGFPを使って実験をする方もいらっしゃるかもしれません。

加茂水族館からはミズクラゲのエフィラ幼生や少し成長したメタフィラ幼生を運んで頂き、それらをみんなでスケッチしました。

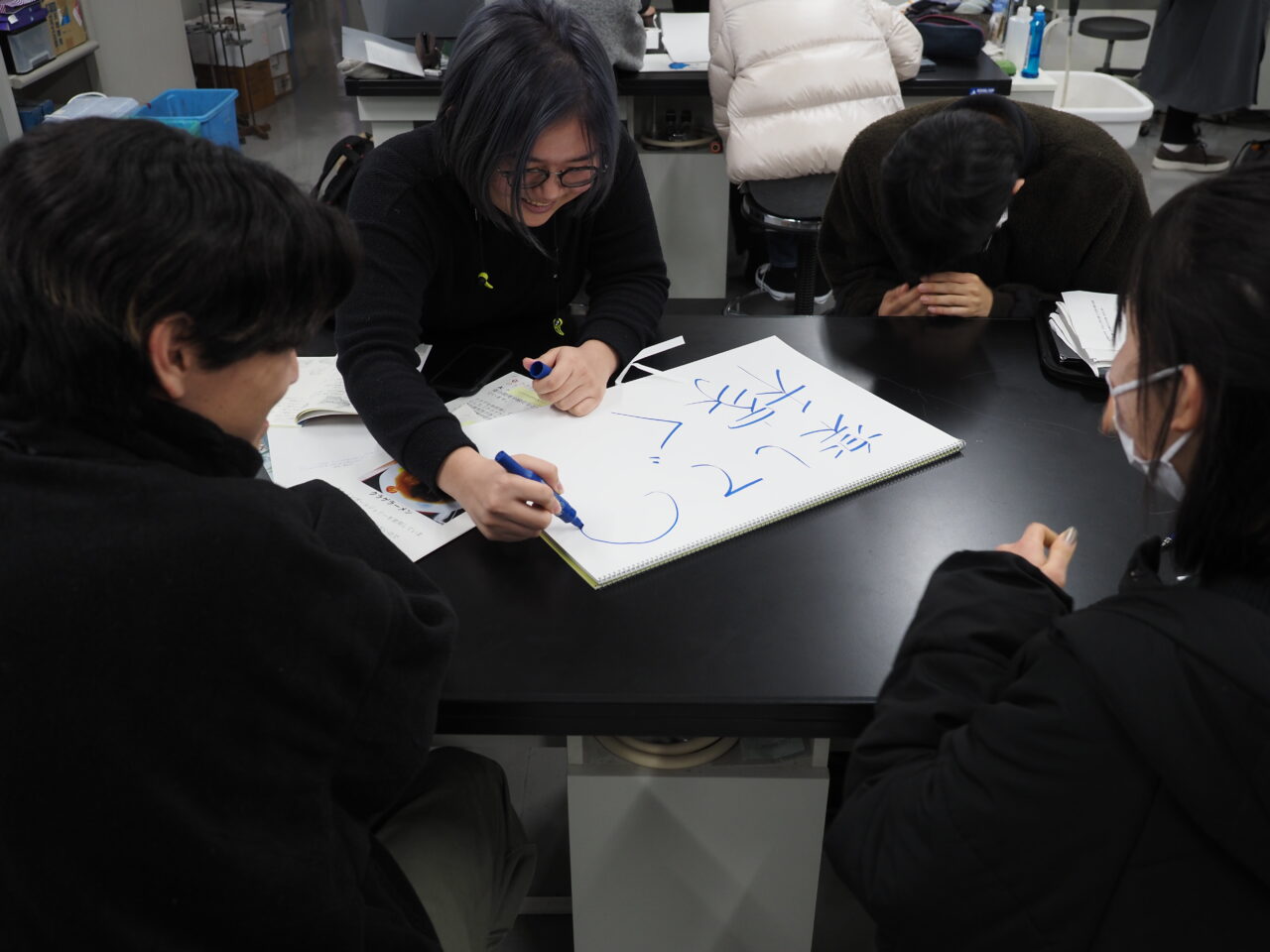

講義と観察実習の後には、グループワークを行いました。今回議論して頂いたテーマは、「クラゲの魅力を他者に伝える」ことと、「未来の水族館のありかた」です。

活発に議論をしながら、発表資料を作ってくださっています。

ん?

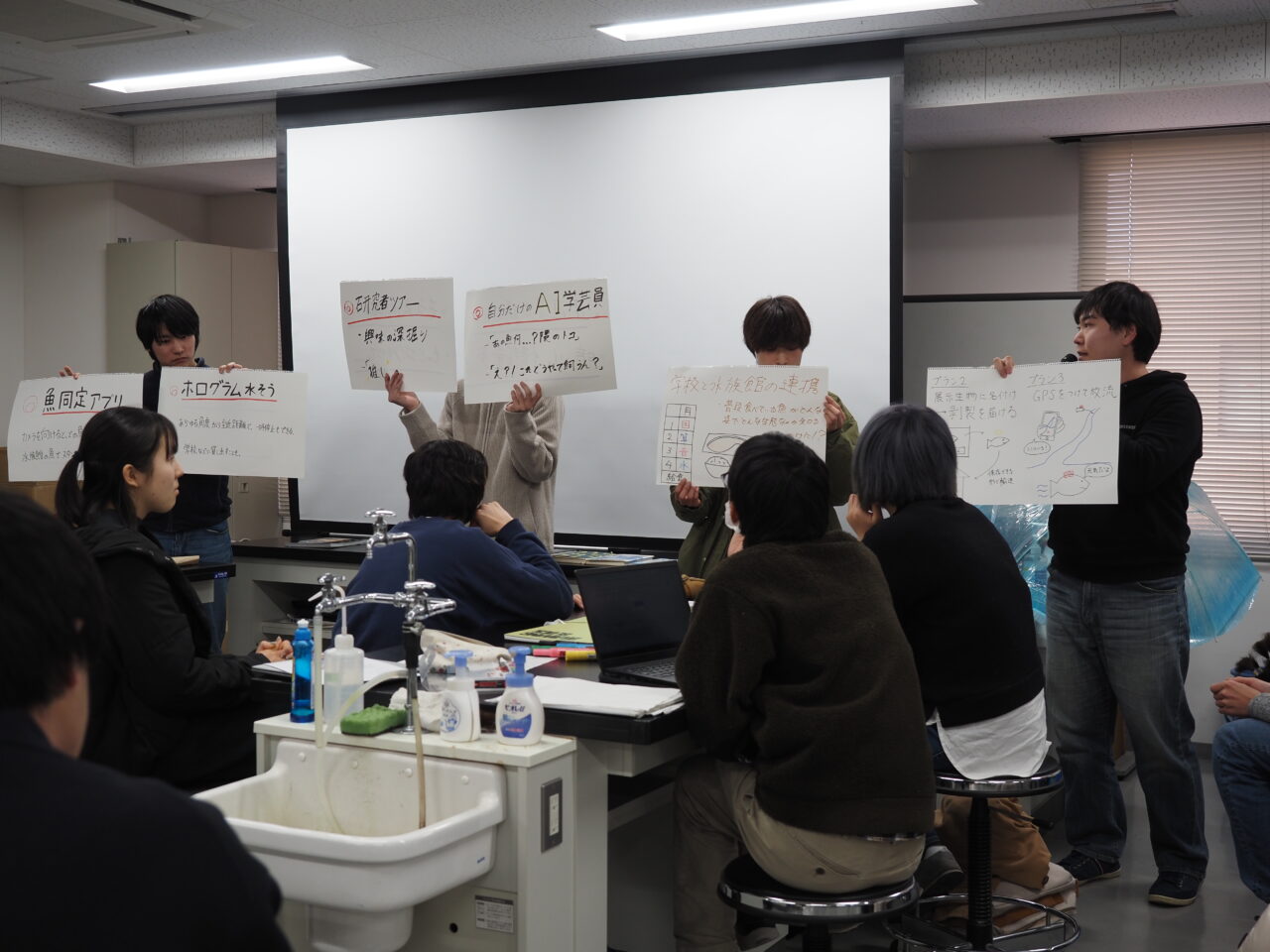

発表はフリップ芸方式で行って頂きました。

水族館の未来像についても、観覧者の能動性や地域との連携を重視した実直な案から、レストランにエッジを効かせてゆく案まで、さまざまな案が出されました。

最後には、奥泉館長にフィードバックをして頂き、終了。奥泉館長、ありがとうございました! 春休みは是非雪解けした山形県に遊びに行きたいですね。