posted by TPS

2016年度の最後に行われた実習についての報告です.3月26日から31日まで,全学共通科目 森里海連環学実習IV・公開臨海実習「沿岸域生態系多様性実習」が開催されました.

この実習は,これまで全学共通科目 生物学実習II[海洋生物学コース]・公開臨海実習「海産無脊椎動物多様性実習」という名称でした.今回から,河川や河口域のフィールド調査を加え,森や人が沿岸域の生態系に与える影響について考えていくという実習内容となりました.

まずはいつも通り,オリエンテーションから始まりました.今回は20人の実習生が集まりました.なかなかの大所帯です.

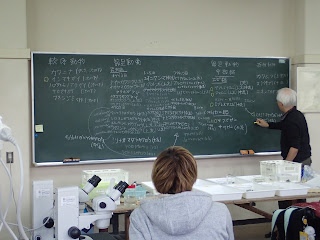

実習の導入として,朝倉先生の「森里海連環と水域生物」の講義がありました.それにしても,20人も入ると講義室が圧巻です.

2日目からはフィールドに出発です.まずは高瀬川中流域(上流寄り)の調査です.白浜には写真のようにほぼ手つかずのきれいな河川環境があるのです.

生物採集はもちろんですが,水質検査も同時に実施します.この後のすべてのフィールドで環境測定と生物採集を行い,最終日にはそれぞれの地点における生態系の特徴と地点間のつながりや違いを発表してもらいます.

河原の石をめくると,その下には様々な水生昆虫や魚類,甲殻類が見つかります.

クロタニガワカゲロウとオオヤマカワゲラでしょうか.ちょっと足元の石を動かすだけで観察できました.

今度は少し下流側に移動して調査を続けます.ここは人口の堰ができていて,先ほどとは違った環境になっています.

堰の下は先ほどよりも水量が多く,少し流れのある小川になっています.

ポスターにも採用しましたが,なかなか良い表情が撮れましたよ.水もきれいで渓流にいるような生物も豊富に採集できました.

実験所に戻ってからは採集物のソーティングです.同じ分類群をトレイに集めましょう.

ヤマトヌマエビやテナガエビ,ミゾレヌマエビがたくさん採集できました.右の写真はコオニヤンマのヤゴです.ヤゴの中でも特に幅が広くて特徴的ですね.

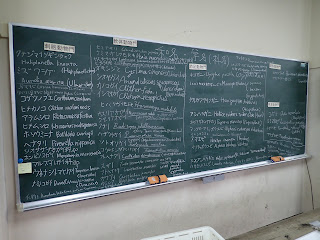

今日一日の成果がこの黒板に集約されました.やはり節足動物が圧倒的でしたね.今回のフィールドとなった高瀬川は,水質や生息する生物からとてもきれいな河川だと判断できそうです.

3日目は干潟とそこから海へとつながる水門の付近をフィールドに採集を行いました.

石の下や隙間にカニの巣穴があります.まだ気温が低いので,採集するのは比較的簡単です.採集と同時に水質検査も忘れずに….

水門の次は内之浦干潟親水公園に移動しました.実験所から車で15分程度で,この広大な干潟を体験できます.白浜は様々なフィールドに恵まれています.

足下のそこかしこにチゴガニやオサガニ,アナジャコ,ゴカイ類などの巣穴があいています.そこを写真のようなクラムガンで抜き取り,中身を確認します.

干潟から少し上流に移動しました.ここは護岸工事がなされていて,常に緩やかな流れがあり,礫も目立ちます.干潟に比べると,ベンケイガニなどのやや大型の甲殻類が多くみられます.川から海へとつながる玄関口として,重要なフィールドです.

ところどころに泥が堆積したプチ干潟が残っています.「川辺の湿地」というのが,より正確かもしれません.もちろん水質検査も実施しました.

泥に足が埋まり動けなくなった実習生もいました.救助に行くと二次被害が生まれることもあります.おかげでこの干潟には幾人もの実習生が今も…..そして今年もまた一人.

実験所に戻り,ソーティング祭りの始まりです.みなさん張り切ったようで,採集物がやたらと豊富です.

前日同様,図鑑と顕微鏡を駆使してドンドン同定を進めていきます.

どうでしょう,この巨大なオキシジミの山!そして大型で色彩が美しいアシハラガニも採集できました.

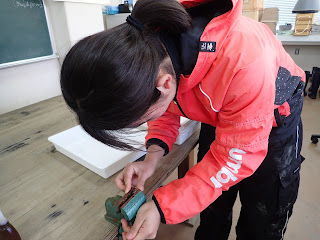

ヤドカリなどは,殻の中の本体を確認しなくてはならない場合もあります.そんな時は万力で殻を割ったりハンダコテで軽くあぶるのが有効です.これが意外に重労働なのです.