Marine Biology, March 2017, 164:61

https://link.springer.com/article/10.1007/s00227-017-3091-3

山守さんは加藤真先生の研究室の所属です。加藤 研のサイトは下記。

https://makotokatoblog.wordpress.com/

この論文の内容は下記です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

|

| 図1. © Luna Yamamori |

本州南岸の軟岩地帯の磯は多数のタワシウニによって穿孔を受ける場合があり(図1)、タワシウニの死後、巣 (pit) は穿孔力の弱いナガウニやムラサキウニによって借孔される。

|

| 図2. © Luna Yamamori & Marine Biology |

この穿孔性・借孔性ウニそれぞれのpitのミクロハビタットとしての特性を評価するために、和歌山県白浜町の番所岬においてpit内外の徹底的な生物相調査を行った。

|

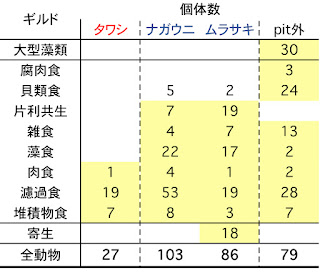

| 表1 © Luna Yamamori |

結果、大型藻類はpit外のみに見られ、底生動物は種多様性および個体数両面において借孔性のウニpitおよびpit外で多く、穿孔性のウニpitでは有意に少なかった(表1)。

更に、借孔性のウニのpitには完全な傘型のニシキウズガイ科貝類ハナザラが住み込み共生することがわかった(表2)。

|

| 表2. © Luna Yamamori |

|

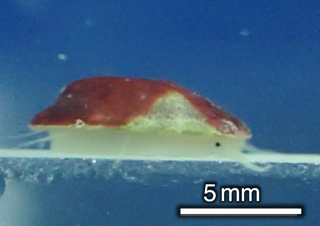

| ハナザラ Broderipia iridescens ニシキウズガイ科 © Luna Yamamori |

ハナザラの生態は今まで殆ど知られていなかったが、本研究によって、ハナザラは先例に類を見ない借孔性ウニpitへの絶対的な住み込み共生者であることが示唆された。ハナザラはウニpitに入り込むことで捕食者である肉食性のアクキガイ科貝類から身を守りつつ、扁平な傘型の貝殻によってウニの棘から被る損傷を緩和していると考えられる。