posted by AA

この1年ほどの間に参加した国際学会に関する雑感をシリーズで紹介します。

Annual Meeting, Society for Integrative and Comparative Biology

San Francisco, U.S.A. January, 2013

|

| Copyright SICB |

この学会は発表が1500題ほどにもなる大きな学会大会である。この大会は例年1月の第一週から第二週にかけて行われる。この大会では他にもThe Crustacean Society、American Micoscopical Society、Animal Behavior Society の例会(大会)が同時に開催される合同大会である。

|

| Copyright SICB |

この学会はかつてはAmerican Society of Zoologists という名称であった。つまりアメリカで最も代表的な動物学の学会である。この学会の役員を長くやっていたProf. John J. McDermott (Franklin and Marshall College, Pennsylvania)さんと話した時に、なぜ改称したかを教えてもらったことがある。アメリカ人にとってはZoologistsというのは、古くさい感じの単語なので、改称することにしたのだと言う。余談ながら、それを考えると日本の学会で未だにZoologicalとか Zoologyという名称、あるいは雑誌名で用いたものがあるが、アメリカ人から見るとそれは古くさい変な感じに思われているのかもしれない。

私はThe Crustacean Society (TCS)の役員を14年やっており そのWinter MeetingがこのSICBで行われ、その役員会のために、この間はほとんど毎年参加してきた。「The Crustacean Society」という言葉は、日本語には直訳できないので(Theが常に大文字始まりの名称で、「甲殻類学会だ」、「これが甲殻類学会だ」、あるいは「代表的甲殻類学会」などの強調のニュアンスがあるが、日本語にはうまく訳せない)、通称「国際甲殻類学会」と訳している。ただアメリカに発祥があるので「アメリカ甲殻類学会」と訳す人もいる。また水産学の分野では「世界甲殻類学会」と訳してある文書を何回か見たことがある。この学会は年に2回のMeetingがあり、Summer Meetingは世界を巡って開催され、2009年には東京の品川の東京海洋大学で日本甲殻類学会大会との合同開催をした。一方Winter Meetingは必ずアメリカでこのSICBとの合同で開催される。

このTCSの役員会は大会に先立って開かれることが多いので、日本を発つのは大抵元旦か1月2日である。つまりここ10数年はゆっくりお正月を楽しんでいることが出来ないでいる。最初は、元旦に飛行機に乗るというのはどのようなものか、と思っていたが、実際には通常の時と変わらない、ビジネスマンでいっぱいのアメリカ行きの飛行機である。またアメリカに着いてみると、どこの都市もお正月だからといって、特に華やいだ気分は無い。アメリカ人にとってはクリスマスの方が重要なようである。

また先のMcDermottさんの話では、この学会が厳冬期に行われることに鑑み、アメリカの中でも暖かい場所で開催する申し合わせがあったと言う。ところが、ここ数年はソルテレクシティー、ボストンなどと寒いところばかりであり、私もその対策のためにダウンコートを新たに買ったほどである。それらの都市では私の滞在中は、日中の気温が0度まで上がることはなく、毎日のように雪が降っていた。何で厳冬期にこんな寒いところで、という感じである。しかし会場のホテルの室内は猛烈に暑く暖房されており、泊まっているホテルのルームは非常に乾燥している。

この学会には世界中から参加があり、日本からも相当数の人が参加してくる。今回は奈良女子大学の遊佐陽一さんにお会いした。また神戸の理研の倉谷滋さんの研究チームもよく見かける。日本動物学会がブースを出していて辣腕マネージャーとして知られる永井さんが来られていて、動物学会とZoological Scienceの宣伝をしていたこともある。

なおヨーロッパからは、かなり多数の人たちが参加するが、ヨーロッパの人たちは元旦から1週間ほどは通常家族と過ごす週であり、この学会の日程設定にはご不満の様子である。

なおヨーロッパからは、かなり多数の人たちが参加するが、ヨーロッパの人たちは元旦から1週間ほどは通常家族と過ごす週であり、この学会の日程設定にはご不満の様子である。

この大会は参加発表演題数からもわかるように、内容が実に多種多様であり、動物学に関するあらゆる研究の発表の場となっており、海洋生物を含む水圏生物の発表も多い。日本の大学院生が来ていることも良くあるが、彼らも多岐にわたる内容を楽しんでいるように見える。動物学の世界的な動向を知ることができるので、実におすすめの学会である。

SICBのサイト http://www.sicb.org/

今回、この大会で印象深かったのはTCSのセッションで、初めて日本の方がSpecial sessionを開催したことである。稚内水産試験所の川井唯史さんが、Zen Faulkes氏(The University of Texas-Pan American)と Gerhard Scholtz氏(Humboldt-Universität zu Berlin, Germany)とともに主催したSpecial Session: Crayfish Biology; a new model organism for the field of biologyである。 このセッションでは、重病を患って長きにわたって活動を休止して療養していたイタリアが生んだ偉大な甲殻類研究者であるFrancesca Gherardiさん(Universita degli Studi di Firenze, Italy)が来られて講演されていた。

Gherardiさんは私を含めて日本の研究者にも知己は多く、サワガニ、ザリガニ、ヤドカリなど生態学や分類学の研究者として知られていた。またInternational Association of AstacologyのPresidentも務められていた。重病後のイタリアからの長旅であり、かなりお疲れの様子であり、また声がよく出なくなってしまっていたので、マイクを口にいっぱいにつけての講演であった。そのあと私と有志で食事をともにしたが、サラダがやっと食べられる、という具体であった。

この一ヶ月後とたたないうちに、Gherardiさんの死去のニュースが届き、関係者一同ショックを受けた。結局このSICBの講演が最後の講演となったのである。またそこまで体調が悪いのに、遠路はるばる無理をして招待講演を受けられたその義理固さに、ただただ頭の下がる思いである。

http://marmorkrebs.blogspot.jp/2013/02/remembering-francesca-gherhardi.html

http://marmorkrebs.blogspot.jp/2013/02/remembering-francesca-gherhardi.html

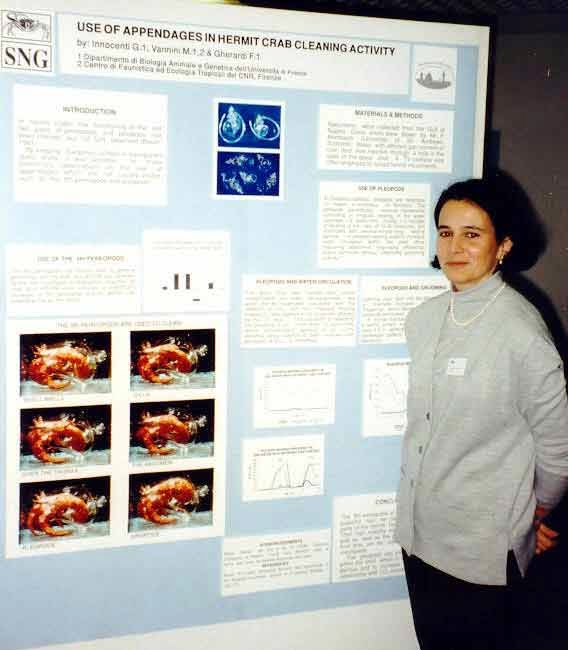

私が初めてGherardiさんにお会いしたのは、1993年にドイツで開催されたInternational Senckenberg Symposium on Decapod Crustacea (Frankfurt a.m.)である。当時Gherardiさんの師匠であったイタリア甲殻類学の巨匠のMarco Vannini教授が率いる甲殻類研究チームメンバーが大挙して参加してきており、Florence Crab Teamという文字の入ったおそろいのTシャツを着ていた。私とは同世代の方である。

|

| ありし日のFrancesca Gherardiさん |

Gherardiさんの師匠のVannini教授による追悼文は下記。

Gherardiさんは2009年に私が東京で主催した国際甲殻類学会にも参加されていたが、私が「あのFlorence Crab TeamのTシャツが欲しい」と言うと「あれは1回洗濯すると文字が消えてしまいダメになってしまう」と冗談を言っていた。そのあと私が神戸大学に移ってから、そこの川井浩史教授の大学院生がチチュウカイミドリガニの帰化の遺伝的構造の研究をやっており、Gherardiさんにお願いして地中海産の標本を採集していただいたりした。Gherardiさんからの連絡はいつも早く、対応は親切、丁寧であった。私としても、このSICBで久しぶりに旧交を暖めて、いろいろなことをお話することができた直後の訃報で、本当にショックを受けた。

今年9月に、International Association of Astacologyは、日本甲殻類学会と合同でInternational Conference を札幌で開催するが、そのPlenary symposiumは、Gherardiさんを追悼するもので、“Conservation and Biology of Freshwater Decapoda: A Global Overview”と題されているが、これこそがGherardiさんが生涯追い求めたテーマと言える。またこのシンポジウムでは「Francesca Gherardi: Memories and her story」と題された追悼記念講演が、Gherardiさんの弟子であるElena Tricaricoさん(Universita degli Studi di Firenze, Italy)により行われる。

GherardiさんのWikipediaによるイタリア語の紹介は下記。