posted by Mokanishi

伝説の「ヤツ」を求め、串本へと向かったMokanishi。報告を受けてから数日が経過したが、果たして「ヤツ」は無事なのか!?

ということで、串本海中公園へやって来ました。

ここはサンゴの展示でも有名なので、

サンゴ研究者の千徳博士も同行しました。

この方が串本海中公園宇井晋介館長(解説中)です!

館長に裏方に連れて行ってもらうと…?

出ました!こいつです!!

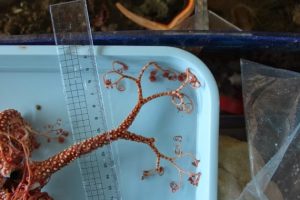

Astroclon suensoni Mortensen, 1911

ですよ!!

この種は、1911年に九州沖からMortensen博士に発見・記載されました。その後日本からは、1930年にDöderlein博士によって南日本(詳細地不明)から採集されて以来、記録がありません。

世界的に見ても、1980年にオーストラリアから記録されているだけですので、今のところ世界で3例しか発見記録が無いことになります。

このような珍しい動物の再報告は、その土地の自然を理解することにもつながりますし、当時の環境と比較する上でも非常に重要です。

特に色彩など、生きた状態でしか得られない情報は非常に貴重で要するにホクホクということですよ。

御覧ください、この純白の口側…。

このおちょぼ口…(体の真ん中の部分です)

腕の分岐にさえ上品さが漂います。

腕のモヅり方も、なんといいますか、こう、

素晴らしいですね!!

思う存分激写しました!!

さらに、本館で飼育していた別のモヅルまでいただきました!

おそらくサメハダテヅルモヅルかと思いますが、

実にもづるらしいこのパーマ感。

研究に使わせていただきます!

観察が済んだ後、館内を見せてもらいました!

でっかいハナギンチャク類!

触手が見事に伸びています。

飼育が難しいヤギが非常に良い状態でした。

たまにクモヒトデが絡んでいるんですよ!

ウツボのカメラ目線。

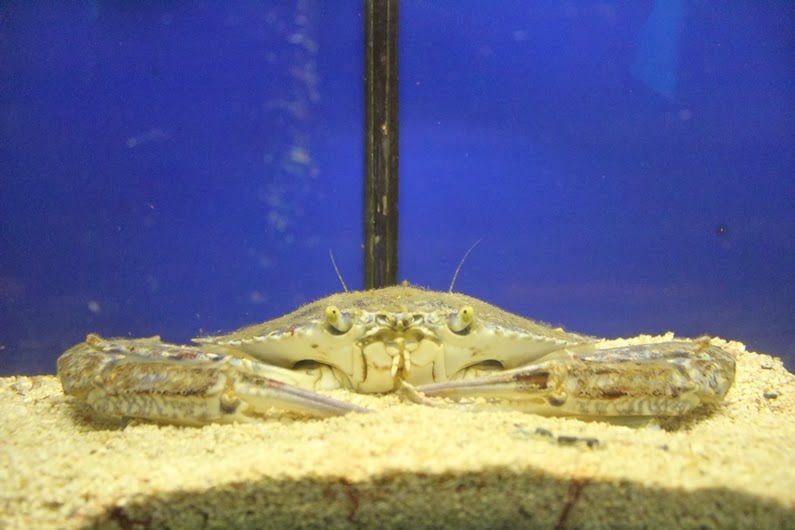

甲殻類もたくさん。

渋い…。

ガザミの仲間でしょうか。

渋い…。

タガヤサンミナシ(巻貝)です。

こいつは毒で相手を仕留めます。

くわばらくわばら。

でも、渋い…。

棘皮も負けていません!

タコノマクラ「あっしはただ隠れているだけですから…お気にしないでくだせえ。」

千徳博士の研究対象のキサンゴ科も飼育されていました。

個々の個体が、規則性に則って群体を形成しているそうです。

渋い…。

展示パネルの代わりに、こんなものが!

フォトフレームです。

複数の画像が順番に展示できるよう工夫されています。

渋い…。

白浜水族館も負けてられません!

途中、ドクターシュリンプというコーナーが。

イソスジエビが人の角質を食べてくれるそうです。

千徳博士曰く、「チクチクして痛い。」

治療効果が高そうです。

串本海中公園では、たくさんのウミガメが飼われています。

ウミガメも種類によってずいぶん大きさが違うのですね。

餌を持ってるだけでカメたちが寄ってきます!

みんなよく教育されてます(笑)

本館から離れた海中展望塔へ!

潜水艦気分ですなあ。

展望塔の魚①

ヘラヤガラの仲間?

じっとこちらを見ていました。

展望塔の魚②

ハコフグの仲間

こっちへ突撃してきました!

ということで、サンプルまでいただいた上に、館内も楽ませてただきました。今回いただいたサンプルは、傷まないうちに丁寧に標本として保存しました。

研究のアンテナを張っていると思いがけない僥倖に巡りあう事があります。珍しい動物に出会えた時の喜びは、本当に筆舌に尽くしがたいものです。

ちなみに、串本ではもうひとつ、研究的に嬉しいことがあり、また伺うことになりそうです。

最後に、今回の連絡を下さった宇井晋介館長、ならびに丁寧に解説をしてくださった串本海中公園のスタッフの皆様に心より御礼を申し上げます。

ありがとうございました!