posted by AA

瀬戸臨海実験所で学振PDをされていた大久保奈弥さんが、論文を発表されました。

おめでとうございます!

今回の研究内容に関する大久保さんからの解説です。

——————————————–

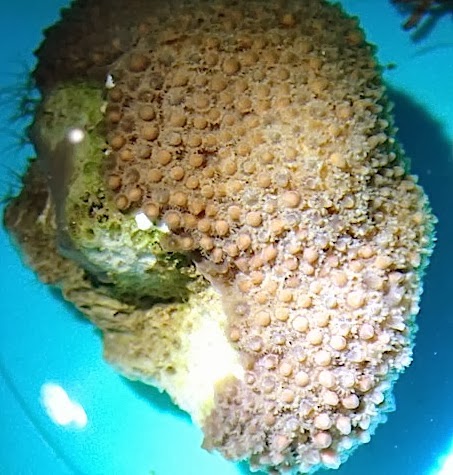

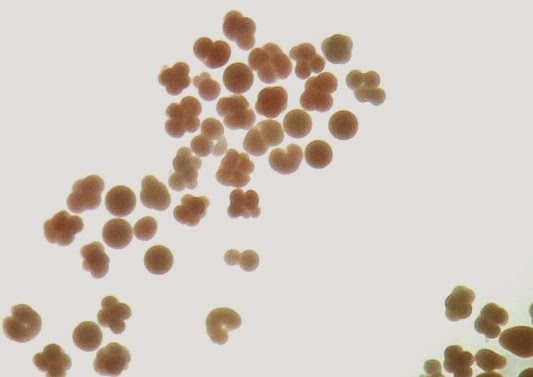

近年、刺胞動物門の分子系統解析が多く行われており、その中のイシサンゴ目についてもmtCO1やrDNAの配列などから得られた様々な系統樹が発表されています。これらのコンセンサスとして、イシサンゴ目のグループは、RobustとComplexという2つのサブグループに分かれることが明らかとなってきました(Romano and Palumbi 1996)。しかし、サンゴの形態(群体形)とこれら2つのサブグループには全く関係性がみられず、サブグループの分かれ方がどのような差異を生んでいるのかは未だに不明です。そこで我々は、刺胞動物の発生様式が多様であることに着目し、発生様式と系統関係に何らかの繋がりがあるかどうかを調べました。まず、ComplexグループからはPseudosiderastrea tayamai, Galaxea fascicularis, Montipora digitata, M. hispida, Pavona decusataの5種を、Robustグループからは Oulastrea crispata, Platygyra contorta, Favites abdita, Echinophyllia aspera, Goniastrea favulus, Dipsatraea speciosa, Phymastrea valenciennesiの7種の卵と精子を採取し、未受精卵からプラヌラ幼生になるまで、ホールマウントと組織切片による観察を行いました。これら11属は、イシサンゴ目の分子系統樹からまんべんなく選んでいます。その結果、原腸形成の様式がComplexとRobustグループで明らかに異なることが分かりました。Complexグループでは、桑実胚の後、えびせん胚と呼ばれるいびつな形になり、その後、丸形の胚になる際に、移入や陥入が組み合わさって外胚葉と内胚葉が形成されます。一方、Robustグループでは、えびせん胚に似た平たい胚の後に丸形の胚となる際、胞胚腔が形成されます。そしてその後、明らかな陥入により外胚葉と内胚葉が形成されます。過去に研究されたComplexに属するAcropora とPorites(Okubo and Motokawa 2007, Hirose and Hidaka 2006)においても、本研究で明らかになったComplexの原腸形成様式が当てはまります。これらの結果から、系統解析から導かれたComplexとRobustという2つのサブグループの差異は、生息環境の影響をあまり受けることのない発生胚の形態に表れていることがわかりました。例外として、PavonaだけがRobustグループの原腸形成様式を持っていたのですが、Pavonaの属するAgaricidae科からRobustが生じたという説(Kitahara et al. 2012)があることから、発生様式も同様である可能性が僅かに示唆されました。今後は、他の刺胞動物の発生様式も網羅的に調べたいと考えています。

——————————————–

大久保さんは、現在は東京経済大学の専任講師で、下記にその研究紹介があります。

——————————————–

近年、刺胞動物門の分子系統解析が多く行われており、その中のイシサンゴ目についてもmtCO1やrDNAの配列などから得られた様々な系統樹が発表されています。これらのコンセンサスとして、イシサンゴ目のグループは、RobustとComplexという2つのサブグループに分かれることが明らかとなってきました(Romano and Palumbi 1996)。しかし、サンゴの形態(群体形)とこれら2つのサブグループには全く関係性がみられず、サブグループの分かれ方がどのような差異を生んでいるのかは未だに不明です。そこで我々は、刺胞動物の発生様式が多様であることに着目し、発生様式と系統関係に何らかの繋がりがあるかどうかを調べました。まず、ComplexグループからはPseudosiderastrea tayamai, Galaxea fascicularis, Montipora digitata, M. hispida, Pavona decusataの5種を、Robustグループからは Oulastrea crispata, Platygyra contorta, Favites abdita, Echinophyllia aspera, Goniastrea favulus, Dipsatraea speciosa, Phymastrea valenciennesiの7種の卵と精子を採取し、未受精卵からプラヌラ幼生になるまで、ホールマウントと組織切片による観察を行いました。これら11属は、イシサンゴ目の分子系統樹からまんべんなく選んでいます。その結果、原腸形成の様式がComplexとRobustグループで明らかに異なることが分かりました。Complexグループでは、桑実胚の後、えびせん胚と呼ばれるいびつな形になり、その後、丸形の胚になる際に、移入や陥入が組み合わさって外胚葉と内胚葉が形成されます。一方、Robustグループでは、えびせん胚に似た平たい胚の後に丸形の胚となる際、胞胚腔が形成されます。そしてその後、明らかな陥入により外胚葉と内胚葉が形成されます。過去に研究されたComplexに属するAcropora とPorites(Okubo and Motokawa 2007, Hirose and Hidaka 2006)においても、本研究で明らかになったComplexの原腸形成様式が当てはまります。これらの結果から、系統解析から導かれたComplexとRobustという2つのサブグループの差異は、生息環境の影響をあまり受けることのない発生胚の形態に表れていることがわかりました。例外として、PavonaだけがRobustグループの原腸形成様式を持っていたのですが、Pavonaの属するAgaricidae科からRobustが生じたという説(Kitahara et al. 2012)があることから、発生様式も同様である可能性が僅かに示唆されました。今後は、他の刺胞動物の発生様式も網羅的に調べたいと考えています。

——————————————–

大久保さんは、現在は東京経済大学の専任講師で、下記にその研究紹介があります。