posted by marikok

|

| [白浜沖プランクトン採集] |

せっかく白浜沖に来たので、ドレッジ曳網中にプランクトン採集も行いました。潮目だったので、表層曳であっという間にプランクトンネットが生物でいっぱいになりました。

船上で採集物を見た感じでは、ヤコウチュウとラン藻類がほとんどで、 流れ藻について泳いでいたカワハギ類などの稚仔魚も入っていました。

|

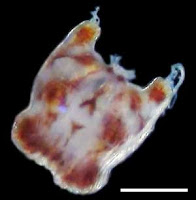

| [クシクラゲの一種] |

ここからは、実験室でのソーティング中にみられた動物を紹介します(スケールは1mm)。

まずは有櫛動物のクシクラゲから。珍しく模様がある種類です。突起から触手が出ているのでもしかしてコトクラゲかな?と思いましたが、瀬戸臨海実験所初代所長の駒井先生の記載によれば、コトクラゲの幼生とは櫛板の配列などが違います (Komai、1942) 。口を広げて容器の壁面に付着できるので、クシヒラムシの仲間かもしれません。

|

| [ヒラムシのミューラー幼生] |

これは、扁形動物のヒラムシの幼生で、ミューラー幼生と呼ばれています。腕に比較的長い繊毛が生えていて、それを使って泳ぎます。ちなみに、成体と同じヒラムシ型に変態した個体も、プランクトンサンプルから観察できました。おそらくしばらくすると着底して、底生生物(ベントス)として暮らすのでしょう。

|

| [ヤムシの一種] |

毛顎動物のヤムシです。頭部に眼が1対あって、名前の通り顎に丈夫な剛毛が生えています。この動物は一生浮遊生活を送るので、プランクトン実習で是非見てもらいたい動物です。全長5mm以上あるので、肉眼でも十分確認できます。魚類のような鰭を持ち、瞬間的に素早く移動することができます。

|

| [クチキレウキガイの一種] |

軟体動物のクチキレウキガイです。透明の巻貝で、殻口の部分に切れ目が入っています。眼には大きなレンズがあります。腹足を出してパタパタと泳ぐ姿がかわいらしいのですが、泳ぐのをやめると殻の重みでまっすぐ沈んでいきます。

軟体生物では他にも、クラゲを捕食するアオミノウミウシの幼体(全長3mmほど)も見つかりました。

これらのプランクトンの体は脆いので、形態を観察するためには生きた新鮮な個体が必要です。なかなか種まで同定するのが難しいですが、今回白浜沖で採集したプランクトンは理想的な状態でした。

ヤンチナ乗組員の皆さん、ドレッジ班の皆さん、お疲れさまでした!