六月の仙台はカラッと涼しく、とても過ごしやすかったです。こちらは会場の宮城教育大学。仙台からバスで20分ほどの閑静な所に位置していました。

入口でパシャリ。おや、後ろにいるのは誰でしょう?ちょっと怖いので触れないでおきましょうね。

今年で49回目(なんと宮崎先生が参加された節足動物発生学会と同い年です!)となる本大会には約80名が参加しました。二日間で原生動物から魚類まで、ありとあらゆる動物の分類・系統・進化・発生・生態に関する口頭発表(23題)、ポスター発表(23題)が行われ、マニアックな議論が熱く飛び交いました。

放散虫、ヒドロ虫、イソギンチャク、条虫、ヒモムシ、多毛類、カサガイ、ササラダニ、クモヒトデ、貝形虫、カイアシ、ヨコエビ、ガガンボ、オビムシ、イタチムシ、動吻動物、タナイス、トンボ、エビ、カニ、ヤドカリ、トカゲ、トビガエル、イモリ、サンショウウオなどなど…今回の発表の研究対象となった動物を思いつくままに並べてみました。みなさんのお好きな動物はおりましたでしょうか?

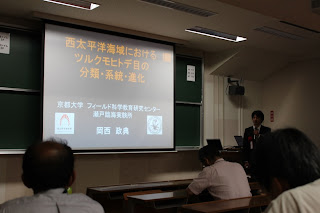

手前味噌ですが、今回私は学会奨励賞を受賞させていただきました。この写真は受賞記念講演の様子です。その他にも一般公演として、アフリカから得られたマニアックなクモヒトデに関するマニアックな分類学的なお話もさせていただきました。

一日目の学生食堂での懇親会”to drink together !“の様子です。写真に写っていませんが、皆さん、今大会の大会長大越和加先生(東北大学)の開会の挨拶に注目しています。宮城教育大学での大会開催は、あの東日本大震災の前から決定していたそうですが、震災後は開催が危ぶまれたそうです。しかし大会実行委員の方々は強い意志を持って開催を決行してくださったそうです。おかげで、大変意義深い大会に参加させていただくことができました。ありがとうございました。今後の東北の力強い復興を祈念いたします。

さて、二日目、すべての発表が終わり、大会も終了と思いきや…?

|

| 命名規約輪読会@仙台近郊秋保・木の家[撮影:伊勢戸徹] |

「若手分類学者の集い」による動物命名規約の輪読会に参加してまいりました。5年前から動物分類学会の後に催されている勉強会です。命名規約は、法文の性質上、解読がとても難しいため、このように皆で意見を交わしながら読んでいくと理解が進みます。この日は日付が変わるころまであーでもない、こーでもないと規約に頭を悩ませました。

|

| 輪読会@木の家周辺の河原[撮影:伊勢戸徹] |

二日目。じつは旅程の関係で私は先に帰らせてもらいましたが、このように青空の下、輪読が行われたそうです。来年こそは是非とも全日程参加したいところです。

来年の記念すべき第50回大会は、筑波の国立科学博物館で開催される予定です。私の古巣です。マニアックな動物がみたい方は、ぜひともご参加ください。Let’s enjoy taxonomy!