琉球大学の上野大輔博士が来所され、田辺&白浜の海中をご案内しました。

桜が咲いたり、花粉症に苦しんだり春を感じますが、海の中も春は面白いのでちょっと紹介しようと思います。

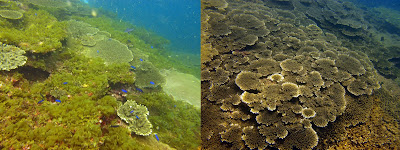

和歌山県は緯度では海藻が繁茂する温帯に属しますが、黒潮によって運ばれる暖かい海水の影響でサンゴ群集が形成されています。特に春には海藻がよく育つのでサンゴと海藻が入り交じって見られる景観が温帯域に特徴的です。

写真は同じポイントの(左)3月と(右)9月の海中景観です。海藻の有無や、海水の透明度の違いが一目瞭然です。

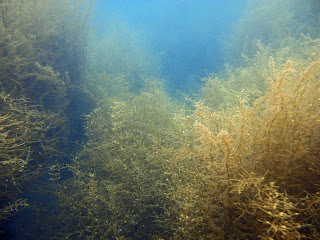

瀬戸臨海実験所周辺の浅い所は、海底から水面までホンダワラの仲間が茂りまるで森です。

サンゴも生きていくため光が必要なのですが、海藻の勢いがなくなる初夏までこの根本の薄暗い場所で耐え忍んでいます。

またこの中には色んな小さな生き物が住み着たり、幼魚が寝ていたりします。

ダイバーに人気のあるウミウシが何種類も見られるのも、この時期ならではです。

小さいクマノミもあちこちに。

水温は16-17℃。水が入ってこないはずのドライスーツを着用していますが、私のは古くて肩と胸のバルブと、手首から水が毎回入るので、40分位経つとすっごく寒いです。次の冬までに新調しなくては..

このフィールドの近さが臨海実験所の強みです。季節の移ろいを感じながら研究できるのは環境に恵まれていると感じます。

また季節が変わったら「せとブロ」で当実験所周辺の海の中をご案内したいと思います。お楽しみに☆

posted by Yuna