by KM

今回の学会では、シンポジウムでの口頭発表に加え、ポスター発表も行ってきました。

内容は動物分類学会の時とほとんど変わらないので、ポスター作りは楽勝かと思ったのですが、単純に英訳すれば済むわけではもちろん無く、レイアウトを整えたりするのに結構苦戦しました。

|

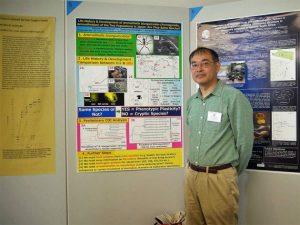

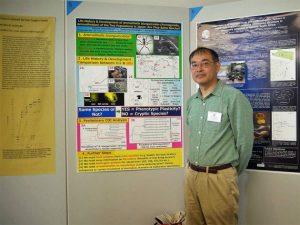

| こちらが出来上がったポスター”Mochizuki, Nakano & Miyazaki. Life history and development of Ammothella biunguiculata (Pycnogonida, Ammotheidae) of the two populations in Japan: Are they same species?”です。望月君が第一著者なので彼もフランクフルトへ来る、という話もありましたが、結局仕事の都合で実現なりませんでした。 |

ポスター発表も無事終わり(としておきましょう)、この日の夜はcongress dinnerです。

|

| 大学のbanquet hallで、バイキング式の食事です。 |

|

| 会場はこんな感じ。 |

|

| 琉球大・吉田君や六甲アイランド高等学校の丹羽信彰先生らと同じテーブルでした。丹羽先生とは今回が初対面でしたが、SSHで高校生を国際学会で発表させた話など、いろいろと興味深い話を伺いました。 |

|

| ウミグモグループも話しに花を咲かせます。2017年(多分)に4th International Congress on Invertebrate Morphologyがモスクワで開催される予定なので、次はその時にウミグモシンポジウムを開こうという話で盛り上がりました。 |

なおこのディナーでもビールは全く供されず、レセプションの時と同じく、アルコールはワインのみでした。

今大会には、瀬戸臨海からは私の他にZakeaさんが参加し、口頭発表”Sultana & Asakura. On the larval development of two hermit crabs, Pagurus lanuginosus (de Haan, 1849) and P. maculosus (Komai & Imafuku, 1996) (Decapoda, Anomura, Paguridae): An evidence for phylogenetic relationship.”を行いました(すみません。Zakeaさんが写った写真が一枚もありません…)。

私自身、国際甲殻類学会は2005年スコットランド・グラスゴーでの第6回大会以来2度目の参加でしたが、その時に比べややこぢんまりした印象を受けました。前会長の朝倉先生の情報では、今大会の開催にあたって、意見の相違からある大きなグループ(派閥)が不参加となったそうで、その事が原因ではとのことです(ヤレヤレ…)。また日本の甲殻類学会が、今年度の大会をInternational Association of Astacologyと合同でJoint International Conferenceとして9月に開催するということで、多くの日本人学者がそちらの方へ参加してしまい、日本からの参加者も相当少なかった様子です。とはいえ甲殻類といえば、無脊椎動物の中ではメジャーグループであり、マイナー中のマイナーグループであるウミグモ研究者としては、このような大会が開けることがやはり大変羨ましかったです。

今回は大会主催のエクスカーションも無かったので、時間が空いたときに適当にフランクフルトの街をふらふらしてきました。その時に撮った写真をいくつか紹介します。

|

| フランクフルトは人口70万人程度とさほど大きくありませんが、ヨーロッパの金融の中心地であり、ドイツの街には珍しく200 m級の高層ビルが立ち並び、マンハッタンをもじってマインハッタンと称されます。 |

|

| 観光名所の一つ、レーマー広場。ちなみに”U”のマークの看板は、”U-Bahn”すなわち地下鉄の看板です。 |

|

| 街の中心をマイン川が流れ、川下りも楽しめます。帰りの飛行機が夕方発だったので、私も滞在最終日のお昼に、写真の船に乗ってきました。 |

|

| 船で食べたランチ。いかにもドイツっぽいでしょう。いずれにしても、ドイツで飲むビールはやっぱりウマい。 |

|

| マイン川の写真にも写っていた街のシンボル、フランクフルト大聖堂。ゴシック式の建物で、高さ95 mの塔からの眺めは最高とのことでしたが、この日はお休みで塔には上れず残念。 |

|

| 大聖堂内部にはだだっ広い空間が広がっています。が、写真ではそのスケール感はなかなか伝えられません。 |

|

| ハイジがアルムの山々を眺めようと上った(けど見られなかった)教会の塔は、大聖堂の塔とずっと信じていたのですが、実はこの(たまたま撮っていた)カタリーネン教会の塔だったと、帰国後に知りました。ちなみに今の塔は、戦災で焼け落ちた後に再建されたものだそうです。 |

|

| 地下鉄動物園駅のホーム。なかなかいい感じの壁画です。 |

|

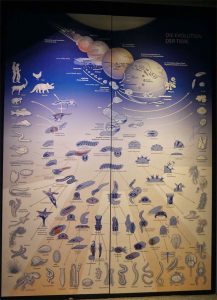

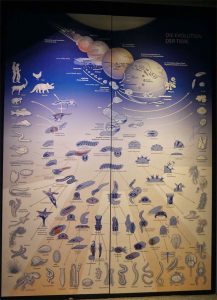

| ゼンケンベルク博物館で展示されていた、動物の進化史をまとめた図。仮想動物の体制の変遷が、研究者心(?)をくすぐります。 |

今回、夏の実習シーズンの合間を縫いながら、なかなか時間を割けず(しかも口頭とポスターの二つの発表)、これまでで一番準備に苦労した国際学会となりましたが、ウミグモ研究者を中心に新たな繋がりが出来、様々な情報交換も出来て、無理してでも参加した甲斐があったというものです。

ところで今回のウミグモシンポジウムは、本来は元ロンドン自然史博物館学芸員で、ウミグモやタナイスの分類で有名なRoger Bamber博士が中心者の一人となるはずでした。しかし博士は原因不明の末梢神経の病に倒れ、今回の参加は叶いませんでした。博士とはグラスゴーでの大会の時に、当時勤めていた自然史博の研究室を訪問し、それ以来論文原稿を見てもらうなどいろんな場面でお世話になっています。残念ながらかなり重症の状態が続いているとのことですが、一日も早い回復を祈っています。

|

| ロンドン自然史博でウミグモ標本庫を見せてもらった時の博士の写真。博士はウミグモ類の分類に関する、Krapp先生・中村先生の次の世代のリーダー的存在なのですが…。 |