さて,いよいよ佳境に近づいてきた京都大学の実習レポートです!

干潟の生き物をいざ同定!

今回注目のクリーチャーはこいつ!

ハマガニです!

なんでも本州でみられるのは非常に珍しい芦原性の種だそうで,

芦原の減少とともに個体数も減ってきているのだそうです.

興味のある方は「ハマガニ」で検索してみてください.

いろいろ絶滅危惧に関連したウェブサイトが引っかかってきますよ!

ハンティング能力に長けた学生により捕獲されました!

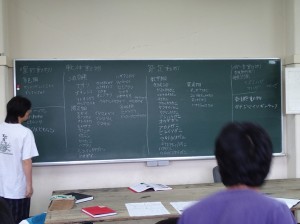

干潟で採集された生物.こちらもかなり種数が多く,なんと計63種に上りました.

みなさんの採集努力に脱帽です!

干潟のお次は久保田先生によるプランクトン実習です!

専用ピペットの作り方解説中.

非常に小さなプランクトンをうまく海水からピックアップするためには,

先の細いピペットを使う必要があります.

まずプラスチック製のピペットの先を火であぶって溶かします.

そしてこう!

溶けた部分が固まらないうちにピンセットでつまみ,

びろーーーん!

...と伸ばします.

あとは冷めて固まるのを待ち,細くなった部分を鋏で切ればOK!

実態顕微鏡で観察中.

毎度おなじみ田辺湾から,今回は何が採れたのでしょうか?

おお,プルテウス幼生が採れました!

腕の長さからしてクモヒトデの幼生でしょう.

台風の影響か,普段に比べると生き物が少ない印象でしたが...

こんなものが採れました!

なんと内肛動物の幼生の可能性が高いということです!

おしりに一対の針状の構造を持っているのが特徴とのこと.

勿論,白浜周辺でも成体がみられるのですが,うーむ幼生は初めてみました.

台風で外洋性生物の観察の機会がなかったので,

浜に打ちあがったプランクトンを観察するついでに,番所崎にも磯採集にきました.

打ちあがったペットボトルに,エボシガイというカメノテの仲間が付着していました.

これも広い意味ではプランクトンと言えるでしょう.

激しい波に晒されたせいでしょう.しっかりと岩に張り付いているカキも,

一部はがされてしまったようです.台風の脅威を感じます.

急遽敢行した磯採集だったのであまり潮の条件がよくなく,満潮に近い状態です.

いつもは余裕で通れるところが,水浸し状態!

普段みる干潮とは違った景色でした(笑)

いつもハネウミヒドラがみられるタイドプールがなくなっていました(笑)

いつもは小高い丘も,このように孤島に.

磯観察での潮位の重要性を改めて理解しました.

続く.