by KM

さる6月14-15日に行われた、日本動物分類学会第50回記念大会に参加してきました。瀬戸からの参加者は千徳・岡西両PDと私。 彼らのブログにもこの学会のことがアップされていますので、併せてお読みください。ちなみに前日夜には上野の科博本館で大会50回記念講演会が開かれ、岡西君が講演していましたが、その頃つくばに前乗りしていた私は、大学時代の同期生らと飲んだくれておりました…。

会場は私が若気の至りの日々を過ごした街、茨城県つくば市にある国立科学博物館筑波研究施設。2年前に新宿から移転した科博の研究部門の建物です。

一日目の発表風景の写真は無く、いきなり集合写真の撮影風景に移ります。

一日目の夜はもちろん懇親会。奇しくも私が泊まったホテルのカフェテラスを借り切って行われました。

会場がやや狭めな分、密度の濃い懇親会でした。

今回は元SMBL院生の望月君が、出張扱いではるばる博多の地より参戦。後述するようにポスター発表をしました。お話しているのは、ウミグモ界の大先輩、中村光一郎先生です。

スクリーンには1965年に開催された第1回大会の参加者名簿が映されています。指差して解説しているのは、分類学会元会長の馬渡峻輔先生。その隣は現会長の藤田敏彦先生。今大会の実行委員長で、岡西君の師匠です。

懇親会も無事終わり、近くの居酒屋にて二次会です。別のテーブルも含め、20名強が生き残っています。

|

| 一番左端は、東大大気海洋研特任助教の広瀬雅人さん。今回、学会の奨励賞を受賞された、コケムシをはじめとする触手冠動物の専門家です。学位は北大で取りましたが、大学は筑波の生物学類出身。私の遠い後輩にあたります。 |

そうこうしているうちに二次会も終わり、三次会の算段をしています。ここでは岡西君が写っていますが、このあと強制送還と相成りました。

時間も大分遅くなり、少し離れた店に移動しての三次会が始まりました。部屋が狭かったので全景は写せませんでしたが、10人強がまだ生き残っています。段々こういう席で、私が最年長となるシチュエーションが多くなってきました…。

次の日のことを考えて(?)午前1時半頃お開きとなりました。明日の朝8時30分から受賞記念講演がある広瀬さんも、最後までお付き合いいただきました(決して無理強いしたわけでは…)。ちなみに来年度の大会は真ん中に写っている富川光さんを実行委員長として広島大学で行われます。

|

| 三次会メンバーは、皆さん翌朝8時半からの記念講演に、ちゃんと出席しておりました(多分)。 |

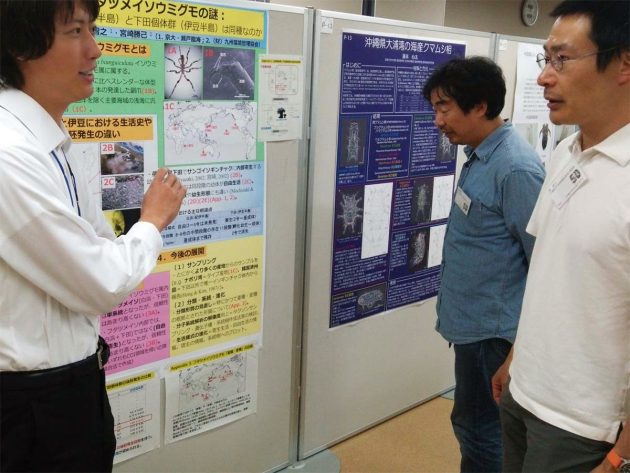

翌二日目にはポスター発表がありました。「私が作った」ポスターで望月君が発表しています(「汎温帯性種フタツメイソウミグモの謎:白浜個体群(紀伊半島)と下田個体群(伊豆半島)は同種なのか」望月佑一・中野智之・宮崎勝己 )。

ディスカッションしているのは、千葉県博の柳研介さん。イソギンチャクの専門家で、サンゴイソギンチャクの同定やイソギンチャクへの生物の寄生例についていろいろとご教示いただきました。また真ん中の方は東邦大の多留聖典さん。私とは別に東京湾のカイヤドリウミグモのデータを取っていて、同じくいろいろご教示いただきました。

大会も無事終わり(そうそうこの日の午前中には座長も務めました)、エクスカーションの自然史標本棟見学会です。ダイオウイカで有名な窪寺先生(今回の大会長)も案内役を務めます。

見学会では、無脊椎動物・脊椎動物・昆虫の各収蔵庫で、専門の方がそれぞれ解説してくれました。

|

| 収蔵庫の規模は、以前見学したロンドンの自然史博物館のそれには及ばないまでも、それほど見劣りするものではありませんでした。日本の生物相の豊かさを考えると、これ位の規模のものが、あと数ヶ所日本各地に欲しいところです。 |

脊椎動物部門では、京大理学部出身の下稲葉さやかさんが解説してくれました。彼女の専門はクマ類の形態学ですが、学部時代に臨海実習で瀬戸に来たことがあります。

|

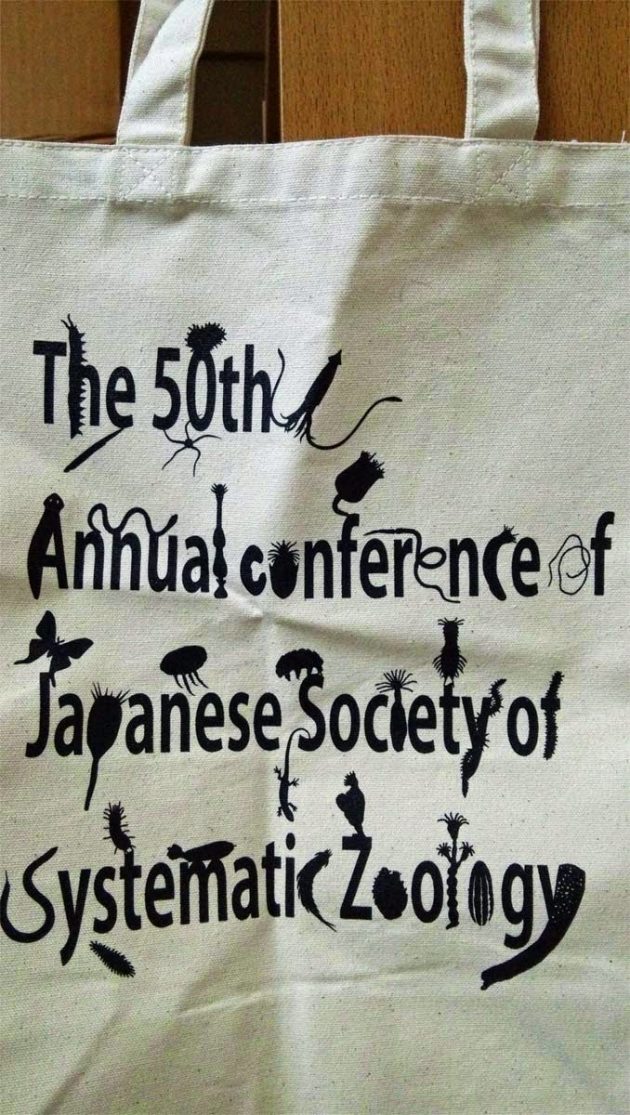

大会ロゴと写真の大会記念トートバッグのデザインは下稲葉さんの作です。「先生も担当した無脊椎動物学の授業で習ったことが役立ちました」と言ってもらいました。相当お世辞が入っているでしょうが、とても嬉しいです。

|

| 掲載されている動物門、全て分かりますか? |

写真はありませんが、水産無脊椎動物研究所職員の増田真弓さんからも、かつて公開臨海実習で瀬戸に来たことがあることを教えてもらいました(すみません。全く気付きませんでした)。自分が多少なりとも何かを教えた人が生物学に関わる仕事に就いているのは、やはり大変嬉しいことです。

「うみさわ会」メンバーはじめ、最近の分類学会では若い人たちの活躍が目立ち、大変頼もしいものがあります。私は分類が専門ではありませんが、学生時代に既に科博の研究部門が筑波にあって、今みたいに分類学に積極的に取り組む多くの若手がいたならば、私の研究人生も変わっていたかもしれません(塞翁が馬なんでしょうけど)。

また何人かの(大)先輩の方には、分類学・動物学における瀬戸の役割の重要性を説かれると共に、一層の奮起を望む声をかけていただきました。我々が思っている以上に、我々の動向や成果について注視されていることをもう少し自覚しなければと、私にとっての「21世紀の乗り物」、第二常磐線ことTX車中で考えながら帰路につきました。