地理

瀬戸臨海実験所は、紀伊半島南西部沿岸、紀伊水道から太平洋に出る辺りの田辺湾口に位置しています。当実験所の名称は、創設当時の瀬戸鉛山村の名前に因んだものです。当実験所の敷地は、和歌山県白浜町の西北端にある番所崎の頚部の砂洲を占めており、北は田辺湾、南は鉛山湾に面しています。

田辺湾の周辺海岸の地形は複雑で、暗礁および小島が散在します。湾内水深は30 m以浅で、底質は岩盤・転石・礫・砂・泥と多様です。遠浅の砂浜や干潟はそれほど発達していませんが、湾奥には小規模な干潟があります。また、当実験所の管理する畠島があり、実習や研究に利用されています。

気候と沿岸環境

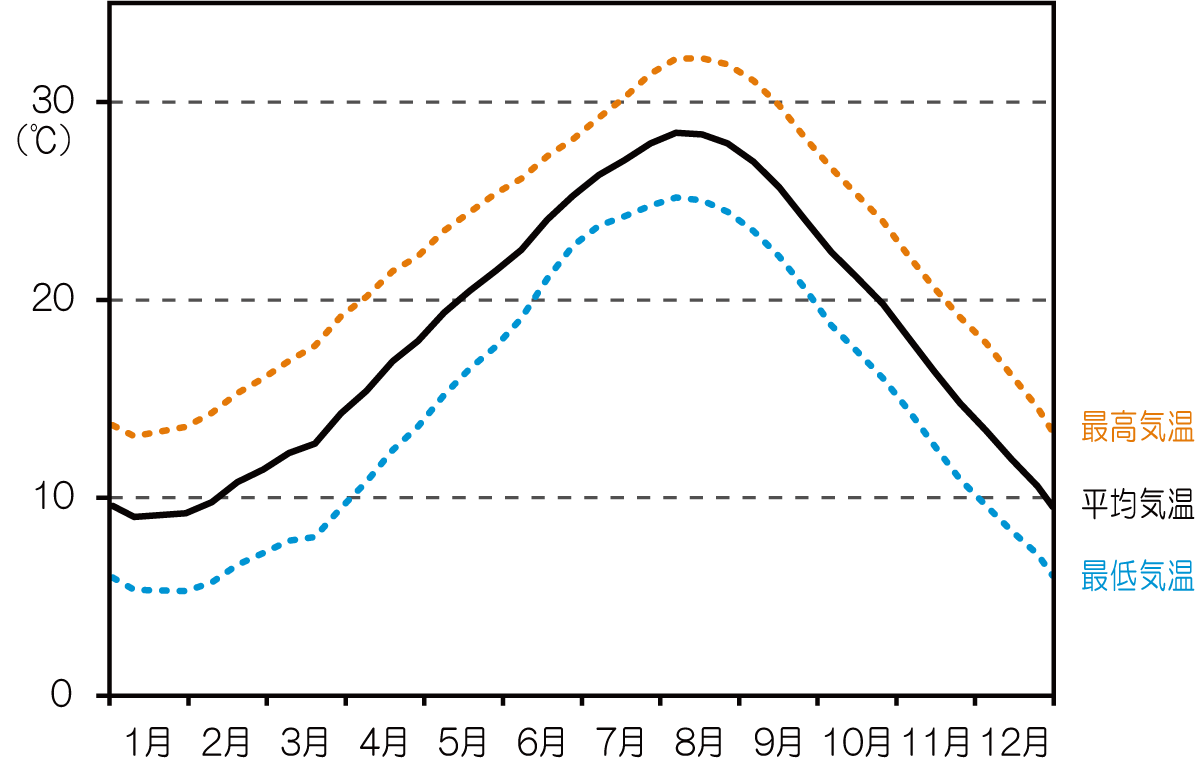

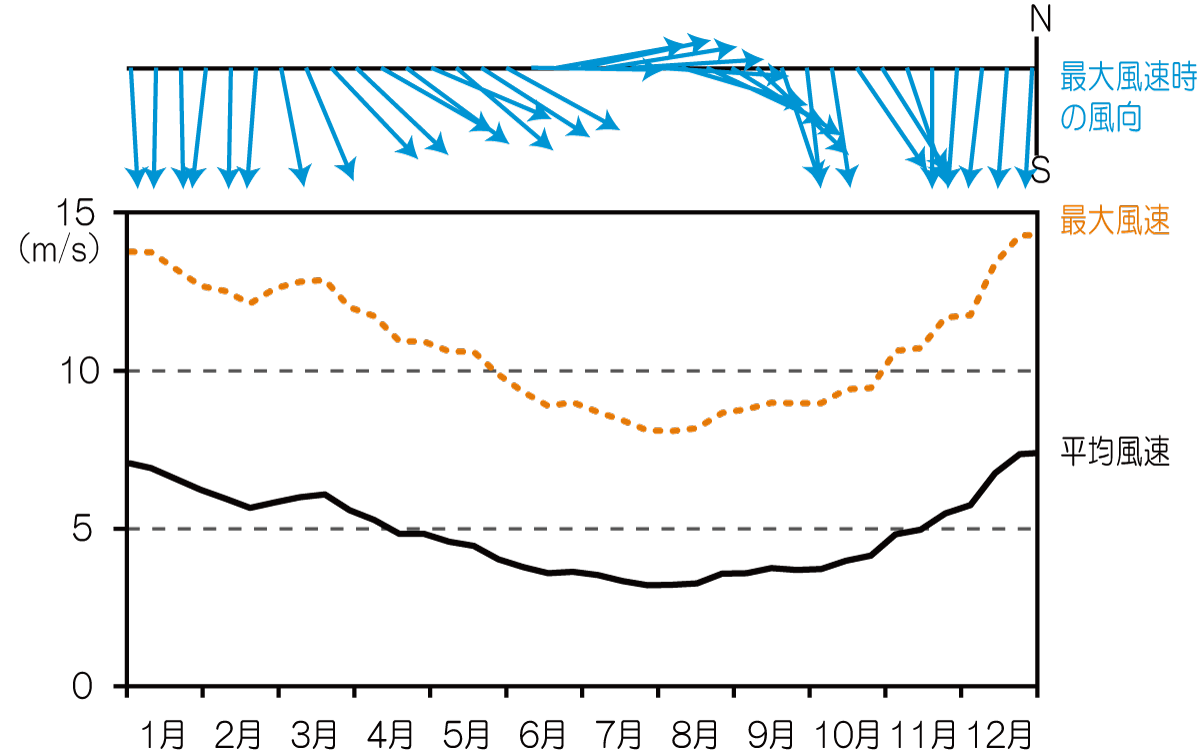

当実験所周辺(番所崎)の気候は温暖です。冬期の平均気温は約9℃まで下がり、雪は稀にしか降りませんが、強い北風がふきます。夏期の平均気温は約28℃まで上がり、南西の風がふくことがあります。雨量は6月の梅雨時と9、10月の台風シーズンに多く、普段は多湿ですが、冬期には乾燥します。

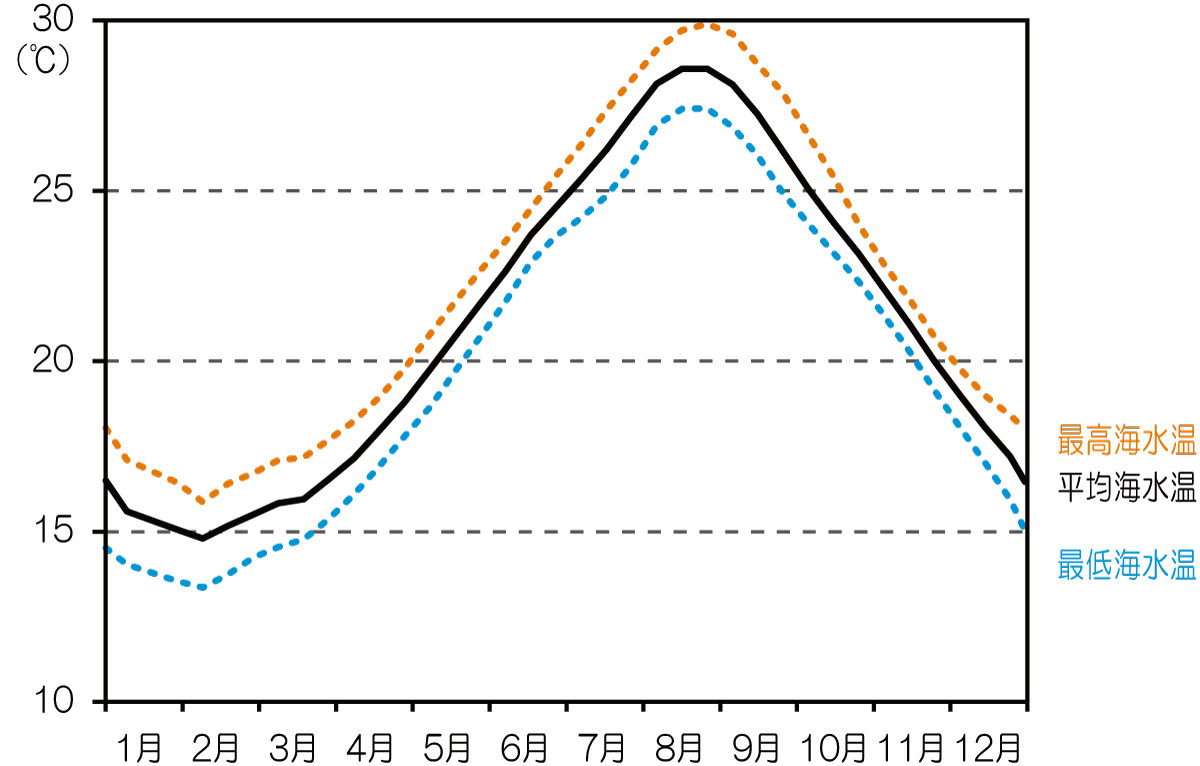

当実験所周辺の海域は黒潮分枝流の影響を強く受けており、特に冬期の水温は本州のなかでも比較的高いです。平均海水温は、冬期は約15℃まで下がり、夏期は約29℃に上昇します。年によって、また潮間帯や湾奥部など気温の影響を受けやすい場所では、冬期の海水温が13℃以下になることや、夏期に30℃以上になることがみられます。

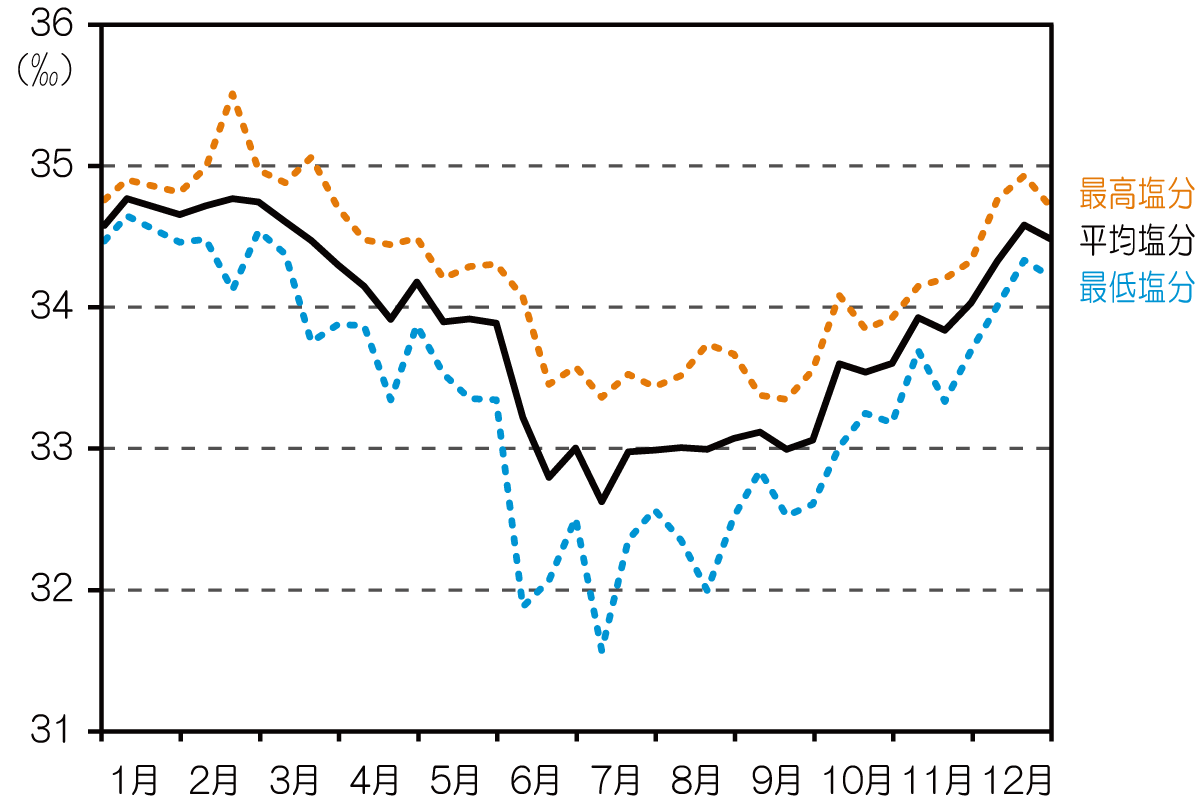

塩分は、降雨の少ない冬季は34‰以上で、黒潮の来訪時に35%付近に上昇することがあります。夏は降雨の影響で平均33‰程度ですが、大雨が降ると一時的・局所的に10‰台にまで低下することもあります。

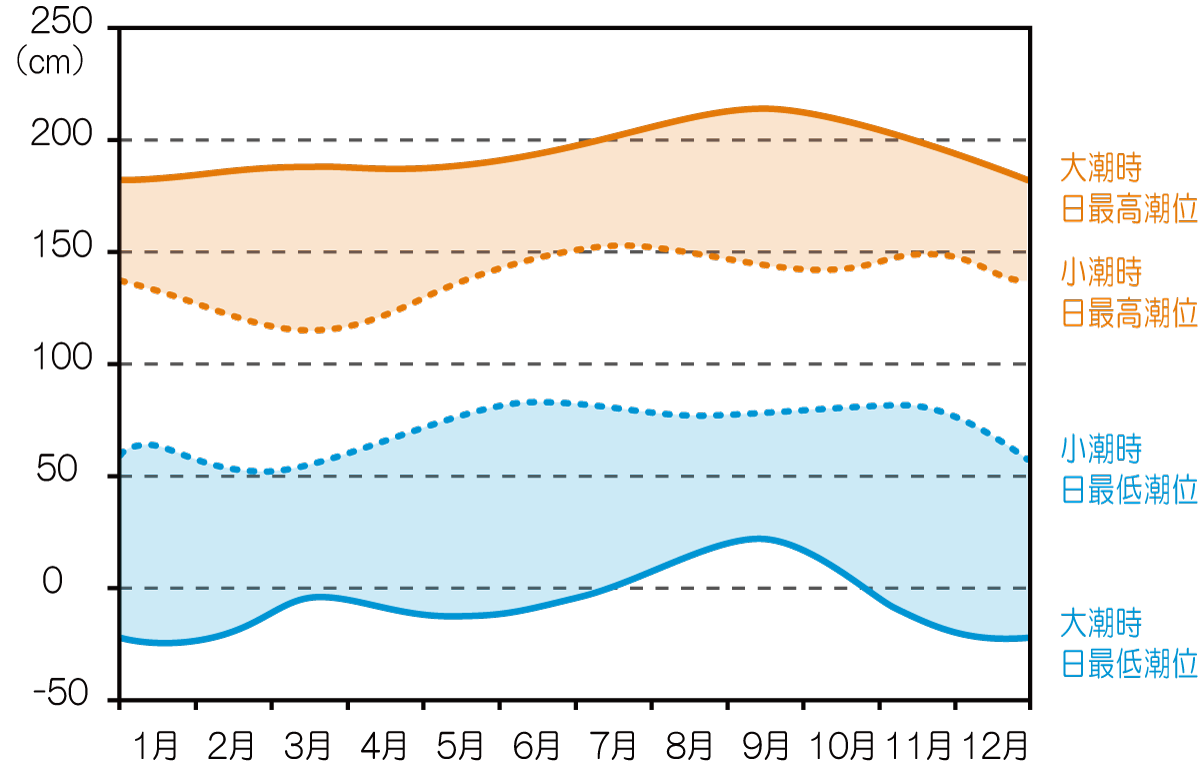

潮位差は、大潮のときで1.4~2.1 m、小潮のときで0.6~1.1 mです。大潮干潮時の潮位は一般的に0~10 cmほどですが、最も潮が引くのは12~2月の深夜で、潮位-20 cmに達することがあります。一方、8月後半~10月前半はそれほど潮が引かず、大潮干潮時でも潮位は20 cmほどです。

- 番所崎の気象・海水温データ(2021年~)

- 番所崎の気象・海水温データ(2016~2020年)

- 番所崎の気象・海水温データ(2011~2015年)

- 番所崎の気象・海水温データ(2006~2010年)

- 白浜の潮汐(気象庁)

*海水温は、京都大学瀬戸臨海実験所振興会水族館月報(1952~1967年)および瀬戸臨海実験所年報(1987~2015年)の各号にも掲載しています。

生物

暖海性あるいは南方系の動植物が特徴的です。紀伊半島を分布北限とする種も多く、また南方海域からの漂流もあるため、本州においては比較的多様性が高いです。当実験所で作成した「白浜の海岸生物観察ガイド」で白浜の海岸に良く出現する生物について確認できます。