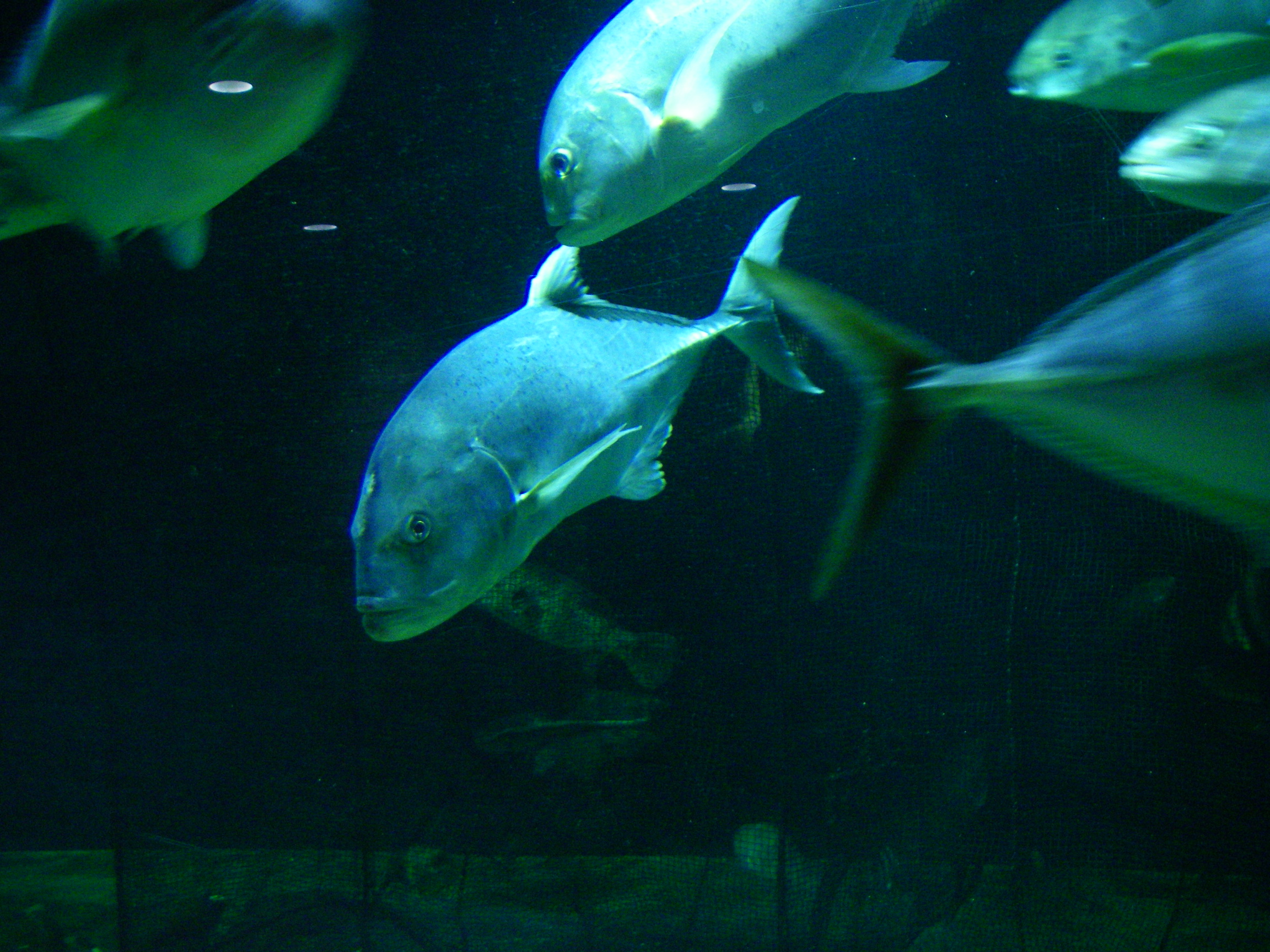

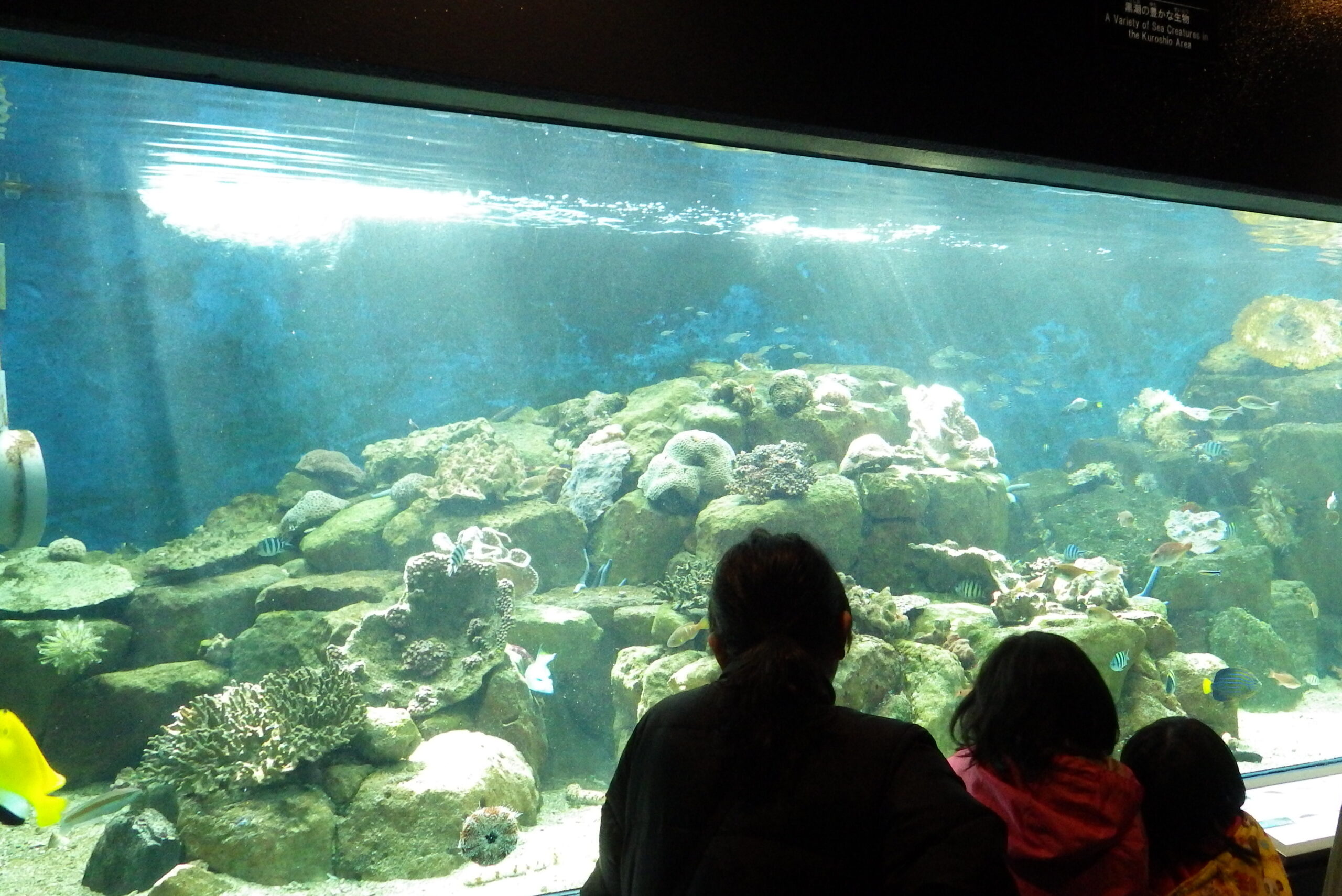

京都大学白浜水族館は、白浜周辺にすんでいる無脊椎動物と魚の展示にこだわった水族館です。カニ・ヒトデやロウニンアジなど、約500種の生物を常時展示しています。南紀の海にすむ、たくさんの生き物の形や動きを、間近でじっくり観察することができます。

新着情報

京都大学白浜水族館は、京都大学フィールド科学教育研究センター 瀬戸臨海実験所の付属施設です。

京都大学白浜水族館は、白浜周辺にすんでいる無脊椎動物と魚の展示にこだわった水族館です。カニ・ヒトデやロウニンアジなど、約500種の生物を常時展示しています。南紀の海にすむ、たくさんの生き物の形や動きを、間近でじっくり観察することができます。

京都大学白浜水族館は、京都大学フィールド科学教育研究センター 瀬戸臨海実験所の付属施設です。